让历史小说与当代读者产生共鸣(创作者谈)

发布时间:2024-06-06 07:34:31 来源: sp20240606

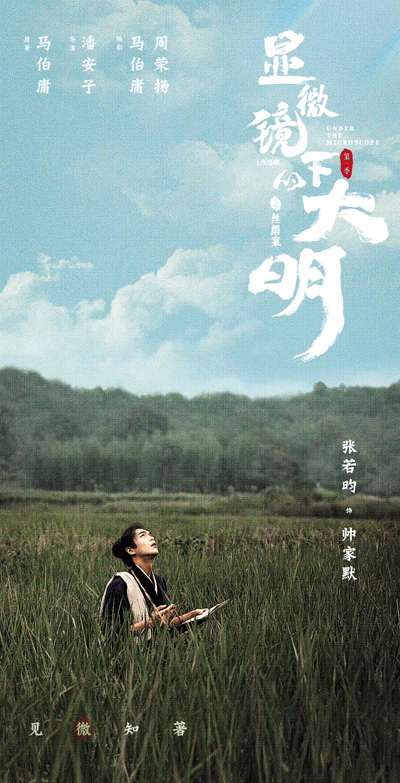

今年,根据我的同名历史小说改编的网络剧《显微镜下的大明》(见图)在国内播出,观众反响良好。原著中的六个故事来自方志、杂抄等民间案牍,从明代基层官吏和专业人士的视角出发,于细微处向读者展示明代中国。小说也获得泰国读者的喜爱,泰国“中国文学读者俱乐部”曾在曼谷举办《显微镜下的大明》读者交流活动。与泰国读者交流时,我抛出一个问题:“我的作品写的都是中国古代的人和事,大家为什么喜欢读?”读者们的回答五花八门:有的被密集反转和紧张节奏吸引,有的被主人公的人格魅力打动,尤其令我印象深刻的是一位读者说自己遇到和小说主角同样的困惑,想看看故事里的解决之道。

历史小说为什么会吸引当代读者?除了“以史为镜,可以知兴替”“鉴于往事,有资于治道”这些道理外,那位泰国读者很好地回答了这个问题:在历史小说中,我们看到了古今相通的人性共性,看到了历史与当下的连接,这些是将个人经历置于不同时代场景中的再体验。

意大利历史学家克罗齐曾提出过一个命题:“一切历史都是当代史。”他认为,历史需以当下现实为锚点,才能够进行讨论与重构。“当代史”不是以某个时间为界限,而是取决于历史事实能否与个体生命经验产生关联。在文学领域,我们可以将这句话略作引申:“一切历史小说,都是当代题材小说。”文学作品讲的虽是历史掌故,倾注的却是作者对当下的观照,与作者同时代的读者看到后,自然会生发共鸣之心。回顾文学史,历经时间淘洗流传下来的优秀作品,无一不具有跨越时代、感动读者的力量。

我们为《离骚》而流泪,是因为我们同样具有屈原那样的爱国情怀;我们爱读《西厢记》,是源自对爱情的浪漫憧憬;我们读意大利作家乔万尼奥里的《斯巴达克斯》,是因为从中感受到对自由的向往。这些情感并非来自作者赋予,而是我们自身的理解与渴求恰好在作品中寻得共鸣。

在我看来,历史小说作者的任务不是如史学家般抉微钩沉、探寻真相。历史小说作者要寻找古代人与现代人在精神层面的共性,提炼不因时光流转而改变的某些特质,并映照到现实中来。从这个意义上讲,历史小说的立意至关重要。历史小说虽以陈旧的历史为素材,意识却应是现代的、崭新的。诚如法国作家大仲马所言,历史提供了一枚钉子,用来悬挂小说的大衣。钉子可以是老的,大衣却一定要是新款。优秀的历史小说绝非简单复刻古代,而要融入现代意识。姚雪垠的《李自成》、鲁迅的《故事新编》和日本作家井上靖的《敦煌》等,都是其中翘楚。

在历史的缝隙中,亦有许多可能性值得挖掘,值得用想象去填补——我将其称为“历史可能性”写作。我用类似于“夹心饼干式”的写作方法处理故事和历史之间的虚实关系:对历史大事件和确实存在的历史人物,不去改变,力求真实;对风土人情、典章器物等生活细节,也不做改变,并力求考据精细。于两层真实之间,我会加入虚构内容,力求“大事不虚,小事不拘”,令故事尽量精彩可信。

近年来,我追蹑前贤,坚持从大众角度展开写作。小说《长安十二时辰》的立意最终落在“守护长安”这样一个命题上:张小敬,一个在正史中仅有短短一句话记载的“小人物”,如何守护他所爱的城市,保护生活其间的万千百姓。他的言行超越了贵贱有别的封建社会陈规习俗,自觉闪耀着人民史观。读者阅读时,会下意识地联想到身边的警察、医护和